[이코리아] 증권사들의 지난해 실적이 속속 드러나고 있는 가운데, 업황 악화에 대한 우려도 점차 커지고 있다. 국내 시장에서의 수익성 제고는 한계가 있는 만큼, 해외 진출을 서둘러야 한다는 조언도 나온다.

◇ 증권사 1조 클럽, 2021년 5곳 → 2023년 0곳

6일 금융권에 따르면, 지난해 영업이익 1조원을 달성한 증권사는 찾아보기 어려울 것으로 예상된다. 증권사 ‘빅5’ 가운데 지난해 실적을 발표한 삼성증권과 NH투자증권은 각각 7406억원, 7492억원의 영업이익을 기록했다. 두 곳 모두 업황 악화에도 불구하고 각각 28.1%, 43.7%의 성장을 기록했으나 1조 클럽에 입성하지는 못했다.

미래에셋증권의 경우 전년 대비 38.8% 감소한 5110억원의 영업이익을 올리며 부진한 모습을 보였다. 한국투자증권, KB증권, 메리츠증권 등의 경우 지난해 3분기 누적 기준 각각 6473억원, 6113억원, 6048억원의 영업이익을 기록했는데, 4분기 업황 악화로 증권사 영업익이 대체로 줄어든 만큼 1조 클럽 진입은 어려울 것으로 예상된다.

영억이익 1조원 이상을 올린 증권사를 뜻하는 ‘1조 클럽’은 지난 2020년 미래에셋증권이 처음 진입했다. 2021년에는 미래에셋증권뿐만 아니라 삼성증권, NH투자증권, 한국투자증권, 키움증권 등이 1조 클럽 멤버로 올렸지만, 2022년에는 메리츠증권만 유일하게 영억이익 1조원을 돌파했다.

하지만 지난해는 모든 증권사가 1조원 이상의 영업이익 달성에 실패하면서 1조 클럽 명단도 텅 비게 됐다. 고금리 장기화에 따른 증시 침체로 수수료 수익이 줄어든 데다 부동산 프로젝트파이낸싱(PF), 차액결제거래(CFD) 사태와 관련해 추가로 충당금을 적립하면서 실적이 악화한 것. 여기에 해외 대체투자 관련 손실까지 더하면 증권사 지난해 실적은 시장 기대를 하회할 것으로 예상된다.

◇ 국내 성장 한계 부딪힌 증권사, 신흥국 중심 해외 진출 활발

증권 업황이 어두운 만큼 국내보다 해외에서 활로를 찾으려는 움직임도 활발해지고 있다. 이미 포화상태에 이른 국내 자본시장에서는 성장에 한계가 있다는 판단 때문. 실제 미래에셋증권의 경우 지난해 5월 런던법인을 통해 유럽 상장지수펀드(ETF) 시장조성 전문회사 GHCO를 인수하며 선진 금융시장 진출의 교두보를 마련했다. 또한 지난해 12월에는 인도에서 업계 10위 수준인 쉐어칸 증권(Sharekhan Limited)을 인수하기도 했다.

한화투자증권 또한 지난해 6월 리포그룹 계열 금융사인 칩타다나 증권 및 자산운용을 인수하며 동남아 자본시장 진출에 나섰다. 지난해 ‘글로벌 IB’ 도약을 선언한 한국투자증권도 글로벌사업본부를 글로벌사업그룹으로 격상하는 등 조직개편을 통해 해외 진출에 힘을 싣고 있다. 실제 한국투자증권의 미국 IB법인은 지난해 3분기 누적 기준 125억원의 당기 순이익을 올리며 흑자 전환했고, 홍콩·베트남법인도 각각 286억원(1682.1%), 185억원(224.9%)의 순익을 거두며 가파른 성장세를 보이고 있다.

특히, 증권사들은 2010년대 이후 한국물 중개 수요가 제한적인 선진국보다 신흥국 시장에 공을 들이고 있다. 인구가 많고 경제성장 속도가 빠른 데다 인터넷·모바일 활용도도 높은 만큼 투자 수요도 증가할 것으로 기대됐기 때문.

실제 신흥국 시장에 진출한 증권사들이 초기 입지를 다지는 데 성공하면서, 국내 증권사 현지법인 자본총액도 2018년 5조원에서 2022년 8.6조원으로 불어났다. 특히 미래에셋증권의 경우 국내 대비 해외 자산 비중이 35%를 넘고 당기순이익 비중은 20%를 상회해 다른 증권사와 큰 격차를 보이고 있다.

◇ 증권사 해외 진출 40년 지났지만, 해외사업 비중 5%대...

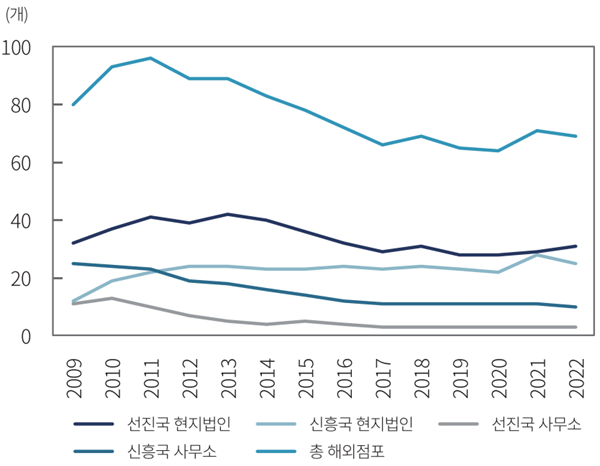

다만 국내 증권사의 해외 진출 성적표가 만족스럽다고 보기는 어렵다. 자본시장연구원이 지난달 발표한 ‘국내 증권사의 해외진출 현황 및 과제’ 보고서에 따르면, 지난해 3월 기준 국내 증권사는 해외 13개국에 69개의 해외점포를 두고 있지만, 전체 순이익 중에서 해외사업이 차지하는 비중은 5.3%(2022년 기준)에 불과하다.

특히, 증권사들이 공을 들인 신흥국 자본시장의 발전이 예상보다 더디게 진행되면서 증권사 해외사업 또한 정체된 모습을 보이고 있다. 이 때문에 일부 증권사는 코로나19 이후 급격히 늘어난 국내 투자자들의 해외투자 수요를 바탕으로 다시 선진국 시장 진출을 노리는 모양새다.

자본연은 보고서를 통해 국내 증권사의 해외 진출이 유의미한 성과를 거두기 위해 충분한 자본력이 필수적인 만큼, 자본확충을 제약하는 관련 규제의 합리화가 필요하다고 지적했다. 자본연은 “코로나19 이후 주식투자 수요가 급증하면서 일부 국내 증권사는 현지법인의 거래시스템 인프라 투자, 신용거래 확대 등을 위한 자본확충을 신청했으나 금융당국의 승인 기간이 1년 가까이 걸리는 경우를 경험했다”라며 “증권사 해외사업 자본확충에 대한 국내 규제 완화도 중장기적으로 검토해봐야 할 것”이라고 강조했다.

금융당국도 이러한 어려움을 해소하기 위해 제도 개선에 나선 상태다. 앞서 금융위는 올해 1월 1일부터 국내 금융사의 해외 진출 활성화를 위해 금융지주회사 소속 해외 현지법인에 대한 신용공여 한도를 최대 10%포인트까지 추가 부여하고 있다. 또한, 금융위는 지난해 4월 개최한 세미나에서 증권사의 해외 현지법인 신용공여 및 해외 금융회사 인수합병에 대한 영업용순자본비율(NCR) 규제를 합리화하겠다는 계획도 발표한 바 있다.

한편, 보고서를 작성한 최순영 자본시장연구원 선임연구위원은 “해외진출은 국내 증권사의 수익 기반 확대와 더불어 국내 가계의 투자 다변화 및 자산 증식과도 연계되기 때문에 더욱 큰 의미를 지닌다”라며 “최근 선진국 해외진출 사업모델의 경우 국내 고객 수요를 기반으로 두고 있는 만큼 머지않아 의미 있는 성과가 기대된다”라고 말했다.