[이코리아] 지난달 19일 출시된 보험 비교·추천 서비스가 좀처럼 금융소비자들의 선택을 받지 못하고 있다. 플랫폼과 보험사 간 수수료 갈등이 해소되지 못하면서 자신에게 적합한 상품을 더 싼 보험료로 가입할 수 있도록 하겠다는 당초 취지도 무색해지는 모양새다.

6일 보험업계에 따르면, 보험 비교·추천 서비스를 통해 자동차보험에 가입한 건수는 출시 직후 일주일간 약 950건에 불과했다. 온라인(CM) 채널을 통한 자동차보험 갱신이 주당 평균 14만 건 수준인 것과 비교하면, 보험 비교·추천 서비스의 이용률은 미미한 셈이다.

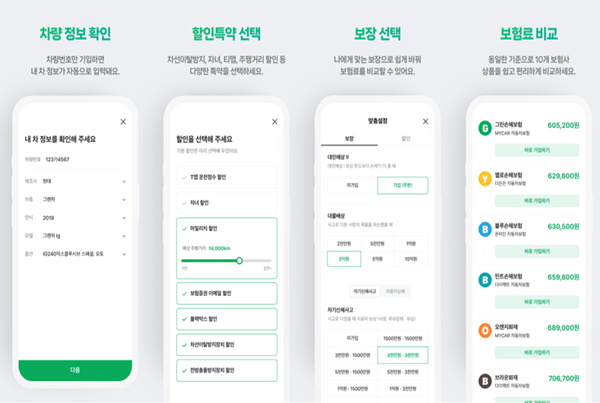

보험 비교·추천 서비스가 개점효과도 제대로 받지 못하고 초기 흥행에 실패한 이유로는 플랫폼과 보험사 간의 수수료 분쟁이 꼽힌다. 이 서비스는 다양한 보험사의 상품을 온라인 플랫폼을 통해 한눈에 비교하고 자신에게 맞는 상품을 추천받을 수 있는 서비스다. 네이버·카카오·토스 및 핀테크사는 온라인 플랫폼을 통해 소비자에게 여러 보험상품을 중개하고 대신 보험사로부터 일정 수수료를 받아 수익을 올린다.

문제는 플랫폼 수수료가 소비자에게 전가된다는 것이다. 비교·추천 서비스를 통해 자동차보험에 가입하면 보험사는 플랫폼업체에 3%대의 수수료를 지급하고 있다. 대부분의 중소형 손해보험사들은 기존 CM채널가 같은 보험료를 적용하고 있지만, 손보업계 ‘빅4’(삼성화재·현대해상·DB손해보험·KB손해보험)와 캐롯손해보험 등 5개사는 수수료율에 부가세까지 더한 별도의 요율을 적용하고 있다.

이 때문에 이들 손보사의 자동차보험에 플랫폼을 통해 가입하면, 해당 손보사의 자체 판매채널을 통해 가입할 때보다 3% 이상 비싼 보험료를 내야 한다. 소비자에게 저렴한 보험료로 적합한 상품을 소개하겠다는 당초의 취지가 무색하진 셈이다.

자동차보험 시장의 85%를 차지하고 있는 대형 손보사들은 플랫폼에 아쉬운 것이 없다는 입장이다. 자동차보험 시장에서 이미 과점체제를 구축한 대형사로서는 굳이 플랫폼과 자체 판매채널에 같은 보험료율을 적용해 플랫폼의 영향력을 키울 이유가 없기 때문.

반면, 대형사에 집중된 파이를 조금이라도 가져와야 하는 중소형 손보사들은 마진을 다소 포기하더라도 플랫폼 수수료를 보험료에 반영하지 않고 있다. 하지만 보험 비교·추천 서비스가 초반 흥행에 실패하면서, 향후 자동차보험 시장 구도가 바뀔 수 있다는 전망도 설득력을 잃고 있다.

수수료를 둘러싼 보험사와 플랫폼 간의 이견이 좁혀져야 보험 비교·추천 서비스의 원래 취지를 달성할 수 있다. 하지만 단순 중개 역할만 하는 플랫폼이 과도한 통행료를 받고 있다는 보험사와 광고효과에 대한 정당한 대가를 지급받아야 한다는 플랫폼 간의 입장 차이가 커 좀처럼 해법이 보이지 않는 상황이다.

플랫폼은 보험 비교·추천 서비스에 별도의 요율을 적용하는 대형 손보사의 계산이 잘못됐다는 입장이다. 이미 CM채널 보험료의 경우 케이블TV, 쇼핑몰 등 각종 매체를 통한 광고비가 반영돼있는데, 이러한 매체보다 낮은 수수료율을 적용하는 플랫폼에 CM채널 보험료보다 3% 이상 비싼 요율을 적용하는 것은 이치에 맞지 않다는 것.

일각에서는 해당 서비스를 추진한 금융당국의 개입이 필요한 것 아니냐는 지적도 나온다. 하지만 금융당국이 ‘관치’라는 비판을 감수하며 플랫폼에 수익을 포기하라고 강권하기는 어려운 상황이다. 게다가 플랫폼은 초기 단계에서 10%대의 수수료율을 주장했으나 이후 논의 과정에서 수수료율을 3%대로 조정한 상황이다.

다만 수수료를 두고 얽힌 손보사와 플랫폼 간의 갈등이 해소될 경우 소비자가 다시 보험 비교·추천 서비스로 유입될 가능성은 남아 있다. 카카오페이가 지난달 24일부서 3일간 1만1341명을 대상으로 실시한 설문조사 결과에 따르면, 응답자의 57%가 자동차보험 가입 전 여러 보험사를 비교한다고 응답했다.

특히, 모든 연령대에서 절반 이상의 응답자가 다양한 자동차보험 상품의 장단점을 비교한 뒤 가입하는 모습을 보였다. 수수료율 문제만 해결된다면 보험상품을 손쉽게 비교할 수 있는 서비스의 이용 빈도도 늘어날 수 있다는 것. 출시 초기 부진을 겪고 있는 보험 비교·추천 서비스가 다시 소비자들의 선택을 받을 수 있을지 관심이 집중된다.