[이코리아] 서울시의 경계경보 오발령 논란에 언론의 관심이 집중되고 있다. 서울시와 행정안전부가 책임 공방을 벌이는 가운데, 언론은 허술한 경보체계에 대해 비판의 목소리를 높이고 있다.

앞서 서울시는 지난달 31일 오전 6시 41분 “오늘 6시 32분 서울지역에 경계경보 발령. 국민 여러분께서는 대피할 준비를 하시고, 어린이와 노약자가 우선 대피할 수 있도록 해주시기 바랍니다”라는 내용의 위급재난문자를 발송했다. 하지만 22분 뒤인 오전 7시 3분 행정안전부는 “6시 41분 서울특별시에서 발령한 경계경보는 오발령 사항임을 알려드림”이라는 재난문자를 보내 앞선 서울시 경보를 정정했다.

이른 아침 서울시민을 불안에 떨게 한 경계경보 오발령 사태에 서울시와 행안부가 서로 다른 해명을 내놓으면서 혼란은 가중되고 있다. 서울시는 이날 보도자료를 내고 오전 6시 30분 행안부 중앙통제소에서 “현재 시각, 백령면 대청면에 실제 경계경보 발령. 경보 미수신 지역은 자체적으로 실제 경계경보를 발령”이라는 내용의 지령방송을 수신했다며, “상황이 정확히 파악되기 전에는 우선 경계경보를 발령하고, 상황 확인 후 해제하는 것이 비상상황 시 당연한 절차”라고 설명했다.

오세훈 서울시장 또한 이날 브리핑에서 “이번 긴급 문자는 현장 실무자의 과잉 대응일 수는 있지만 오발령은 아니다”라며 “안전에 타협이 있을 수 없다. 과잉이라고 싶을 정도로 대응하는 것이 원칙”이라고 설명했다.

반면 행안부는 서울시가 재난문자를 오발송한 것이라 주장하고 있다. 지령방송에 나온 “미수신 지역”은 백령·대청면 중 경보를 받지 못한 일부 지역을 뜻하는 것으로, 서울은 경계경보 수신 지역에 포함되지 않는다는 것. 다른 지자체와 달리 서울시만 이를 오해해 자체적으로 재난문자를 보내는 바람에 혼란이 발생했다는 설명이다.

반면 서울시는 지령방송의 내용이 모호해 미수신 지역을 판별하기 어려운 만큼 자체 판단으로 대응한 것이지 오발송으로 볼 수 없다는 입장이다.

◇ 언론, 경계경보 오발령 사태에 사흘간 기사 800건 쏟아내…

이른 새벽에 일어난 소동에 언론의 관심도 집중됐다. 한국언론진흥재단이 운영하는 뉴스 빅데이터 분석 시스템 ‘빅카인즈’에서 ‘오발령’, ‘경계경보’, ‘재난문자’ 등을 검색하자, 지난달 31일부터 6월 2일까지 총 842건의 기사가 보도된 것으로 집계됐다.

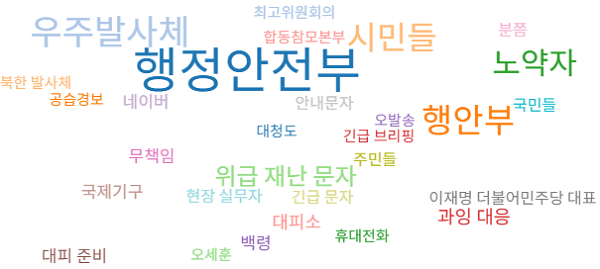

기사 대부분은 사태가 발생한 지난달 31일(576건) 집중적으로 쏟아졌으며, 이후 기사량이 감소하는 추세를 보였다. 경계경보 오발령 사태 관련 기사에 가장 자주 등장한 키워드는 ‘행정안전부’였으며, 그 뒤는 ‘우주발사체’, ‘시민들’, ‘노약자’, ‘위급재난문자’ 등의 순이었다.

‘네이버’도 이번 사태 관련 기사에 빈번하게 등장한 키워드였다. 이는 31일 오전 직후 네이버에 접속 장애가 발생했기 때문으로 보인다. 네이버는 이날 오전 6시 43분부터 48분까지 5분간 모바일에서 접속이 되지 않는 문제가 발생했는데, 서울시의 재난문자 발송 이후 접속이 폭주했기 때문으로 보인다. 재난문자에 경보 이유에 대한 설명이 나오지 않아, 이를 알아보려는 시민들이 포털사이트 접속을 시도하면서 접속자가 몰리게 된 셈이다.

‘이재명 더불어민주당 대표’의 이름도 연관키워드 목록에 포함됐다. 이 대표는 지난달 31일 국회에서 열린 최고위원회의에서 “서울시가 경계경보를 오발령하고, 행안부가 뒤늦게 바로잡는 어처구니없는 일이 벌어졌다”며 “이미 북한이 국제기구에 발사 사실을 통지했는데, 이 사실을 알았는지 몰랐는지 새벽에 경계경보를 발령하는 황당하고 무책임하고 무능한 일이 벌어졌다”고 비판했다.

◇ 서울시·행안부 네 탓 공방에 언론 ‘행정 재난’ 비판, “민방위 훈련 강화” 주장도...

언론은 이번 사태로 인해 안보체계의 허술함이 드러났다며 비판의 목소리를 높이고 있다. 경향신문은 지난달 31일 사설에서 “소동으로 끝났기에 망정이지 만일의 사태였다면 ‘전쟁 나면 다 죽겠구나’ 싶은 행정 참사가 벌어졌다”며 서울시의 안이한 대응을 비판했다.

경향신문은 “재난문자가 9분이나 늑장 발송된 점부터 납득이 안 된다... 실제 상황이었다면 시민들이 안전한 곳으로 대피하고 생명을 보호할 소중한 기회를 그만큼 잃어버렸을 것”이라며 “재난문자 내용도 문제투성이였다. 경계경보가 발령된 이유나 대피장소 안내가 전무했다”고 지적했다.

경향신문은 이어 “이태원 참사를 겪고도 재난 대응 시스템은 여전히 제대로 작동하지 않고 있다. 시민 입장에서 이 사건은 또 하나의 ‘행정 재난’”이라며 “이번 소동은 면밀히 조사해 책임자를 엄중 문책하고 재발방지책을 세워야 한다”고 강조했다.

특히, 서울시와 행안부 간의 불통과 책임 공방을 지적하는 언론이 많았다. 한국일보는 1일 사설에서 “북한의 위성발사는 실패했지만 정작 한국의 대응능력을 시험대에 올려 뒤흔든 격이 됐다”며 “사전 예고됐음에도 경계경보 오발령 사태에 정부기관끼리 허둥지둥하며 혼란상을 드러낸 건 어처구니없는 일”이라고 지적했다.

한국일보는 이어 “실무자의 과잉 대응”이라는 오세훈 서울시장의 해명에 대해서도 “진짜 위기가 닥쳤을 때 경각심이 무뎌지는 부작용은 어떻게 할 건가. 국가시스템에 대한 신뢰 저하로 이어진다”고 반박했다.

대통령실의 책임을 지적하는 목소리도 나온다. 동아일보는 이날 사설에서 “이번 대응 혼란의 근본적 책임은 대통령실에 있을 것”이라며 “대북 위협의 수준에 대한 평가와 그에 따른 대응조치 판단은 안보 컨트롤타워인 국가안보실의 책임”이라고 말했다.

동아일보는 이어 “오래전부터 예고된 북한의 로켓 발사”라며 “경보의 단계와 발령 기준, 절차 등 시스템을 정교하게 구축해 정부 각 부처와 지방자치단체까지 철저히 대비시켰어야 했다”라고 안타까움을 표했다.

한편, 일부 보수 성향 매체는 이번 사태를 계기로 민방위 훈련을 강화해야 한다고 주장했다. 조선일보는 1일 사설에서 “국민 안전과 직결된 위기 대응 체계가 허점을 드러내는 것은 지난 5년간 민방위 훈련이 유명무실해진 것과 무관치 않을 것”이라며 “남북 평화 이벤트에 빠진 문재인 정부는 2017년 8월 이후 공습 대비 민방위 훈련을 실시하지 않았다”라고 했다.

조선일보는 이어 “전국 단위의 민방위 훈련이 재개된 건 최근의 일이다. 하지만 전 국민 참여 훈련은 아직 재개되지 못하고 있다”며 “어제와 같은 문제를 되풀이하지 않으려면 실전 같은 훈련을 계속하는 수밖에 없다”고 했다.

문화일보 또한 지난달 31일 사설에서 “일본의 경우, 북한 미사일이 발사되면 초등학생들도 대피 훈련을 하는 등 위협에 대비하고 있지만, 정작 한국은 지난 6년간 전국 단위의 민방위 훈련도 하지 않을 정도로 무방비 상태”라고 말했다.

문화일보는 이어 “윤석열 대통령은 지난 16일 민방위 훈련을 하면서 ‘실제 같은 훈련’을 강조했다”라며 “국민도 대피소 파악 등 적극 참가해야 한다. 그것이 스스로를 보호하고 국가를 지키는 길”이라고 덧붙였다.