[이코리아] 미국의 강도 높은 긴축으로 인해 국내 증시가 침체된 가운데, 금융당국의 적극적인 대응을 주문하는 목소리가 높아지고 있다. 개인투자자들을 중심으로 공매도 금지 여론이 다시 확산되고 있지만, 금융당국은 아직 구체적인 답변을 내놓지 않고 있다.

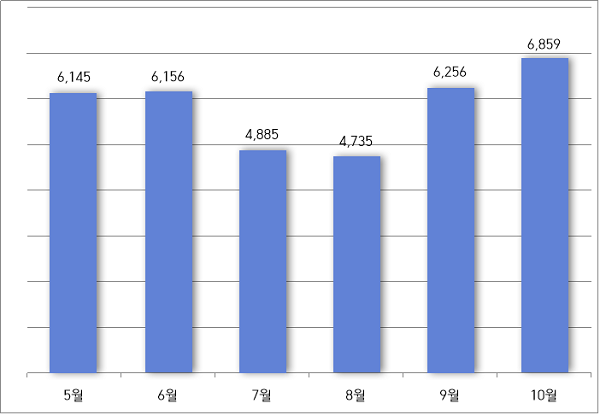

최근 국내 증시의 공매도 거래 규모는 급격하게 늘어나는 추세다. 실제 한국거래소에 따르면, 지난달 코스피·코스닥의 일평균 공매도 거래대금은 총 6256억원으로 전월(4735억원) 대비 32.1%(1522억원)나 증가했다. 공매도 규모는 국내 증시가 반등했던 지난 6·7월 4000억원대 후반까지 감소했지만, 최근 긴축 강도가 높아지고 경기침체에 대한 우려가 커지면서 증시가 급락했던 지난 5월(6156억원) 수준까지 되돌아갔다. 이달 들어 지난 12일까지 일평균 공매도 거래대금은 6859억원으로 지난달보다 9.6% 더 늘어났다.

공매도 규모가 늘어나다 보니 공매도 과열종목 지정 건수도 급증했다. 한국거래소에 따르면, 지난달 공매도 과열종목 지정은 총 58건으로 집계됐다. 지난 6월 20건까지 줄어들었던 공매도 과열종목은 7월 32건, 8월 34건으로 매달 증가하다가 지난달 들어 증가폭이 24건으로 크게 늘어났다.

대형주도 공매도의 영향에서 예외는 아니다. 국회정무위원회 소속 박성준 더불어민주당 의원이 한국거래소 등에서 입수한 자료에 따르면, 외국계 증권사 2곳은 네이버가 미국 중고거래 플랫폼 포쉬마크를 인수한 것에 대해 부정적 의견을 내고, 지난 4~5일 이틀간 네이버 주식 271만5279주를 순매도했다. 이들이 시행한 공매도 물량도 28만1160주였다.

포쉬마크 인수 소식 발표 전인 지난달 30일 19만3500원이었던 네이버 주가는 4~5일 이틀간 15.2%(2만9500원)나 하락하며 16만4000원까지 내려앉았다. 올해 초까지만 해도 코스피 시가총액 3위였던 네이버는 현재 10위까지 순위가 떨어진 상태다.

공매도에 따른 증시 변동성이 커지고 있지만, 금융당국은 아직 공매도 전면금지 조치에 대한 구체적인 답변을 미루고 있다. 실제 지난 12일 금융위원회와 금융감독원이 공동 개최한 ‘금융시장 합동점검회의’에서도 증권시장안정펀드(이하 증안펀드) 투입 등의 방안이 논의됐을 뿐, 공매도와 관련된 대책은 제시되지 않았다.

물론 금융당국도 공매도 제도 개선을 위한 노력을 하지 않은 것은 아니다. 실제 금융당국은 지난 7월 공매도 담보비율 및 상환기관과 관련해 기관·외국인과 개인투자자 간의 차이를 없애고 불법공매도 감시를 강화하는 등의 방안을 발표했다. 개인의 공매도 시장 참여 문턱을 낮춰 기울어진 운동장을 평평하게 만들겠다는 것.

하지만 지난달 기준 개인투자자의 공매도 비중은 2.2%로 오히려 전월 대비 0.3%포인트 하락했다. 반면 지난 8월 67.3%였던 외국인 공매도 비중은 9월 72.2%로 4.9%포인트 증가했다. 이달 들어 외국인 공매도 비중은 73.5%로 더욱 늘어난 상태다. 개인투자자들이 공매도 '개선'이 아닌 '금지'를 요구하는 이유다.

금융당국 수장들의 발언도 엇갈리고 있다. 김주현 금융위원장은 지난 6일 국회 금융위 국정감사에서 “공매도는 시장 상황을 보며 전문가와 협의해 그때그때 하는 것”이라며 “지금 상황에서 공매도를 어떻게 하겠다고 말할 수는 없다”고 답했다.

반면 이복현 금감원장은 지난 11일 국감에서 “공매도 금지에 대해 논란이 있지만, 최근처럼 시장 상황이 급변하고 시장 참여자들의 심리 불안이 극대화된 상태에서는 금융당국 입장에서 어떠한 시장 안정 조처도 취할 수 있다”며 “시장안정을 위해 필요한 여러 가지 방안에 대해서는 걱정하지 않도록 긴밀하게 협의 중”이라고 말했다. 구체적인 답변을 피한 김 위원장의 신중론과는 대비되는 발언이다.

한편 박 의원은 네이버 주가가 급락한 것에 대해 “한국 증권시장의 취약성이 적나라하게 드러났다”고 평가하며 “국가가 시장폭락을 방치하지 않는다는 시그널을 주는 것이 중요하다. 개미투자자들의 피해를 최소화하기 위해서는 하루빨리 공매도 금지 조치를 서둘러야 한다”고 주장했다.