[이코리아] 최근 기준금리 인상과 가계대출 규제 등으로 인해 대출금리가 급등하면서 국내은행들의 이자수익도 크게 늘어났다. 반면 예금금리는 여전히 1%대를 벗어나지 못하고 정체돼 있어 금융소비자들의 불만이 높아지는 모양새다.

17일 금융감독원에 따르면, 올해 3분기 국내은행의 당기순이익은 4.6조원으로 전년 동기 대비 31.4% 증가했다. 1~3분기 누적 순이익은 15.5조원으로 이미 지난해 전체 순이익(12.1조원)을 28.1%나 초과한 상태다.

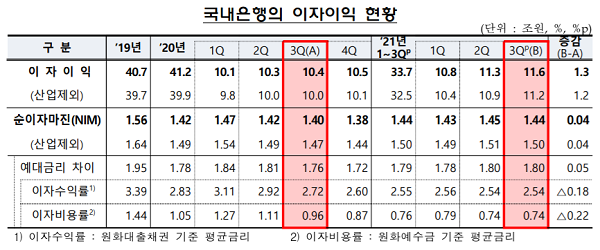

일각에서는 국내은행이 3분기까지 역대급 실적을 올릴 수 있었던 배경에는 이자이익의 상승세가 놓여 있다. 3분기 기준 국내은행의 비이자이익은 1.2조원으로 전년 동기보다 6천억원 감소한 반면, 이자이익은 전년 11.6조원으로 전분기 대비 3천억원, 전년 동기 대비 1.3조원 늘어났다. 지난해까지만 해도 분기별로 10조원 수준을 넘지 않았던 이자이익 규모는 올해 들어 상승을 거듭해 4분기에는 12조원을 돌파할 기세다. 국내은행의 순이자마진 또한 1.44%로 전년 동기보다 0.04%p 올랐다.

이는 올해 들어 점차 벌어지고 있는 예대금리차와 무관하지 않다. 한국은행에 따르면, 국내은행의 예대금리차(잔액 기준)는 9월말 기준 2.14%로 전년 말(2.05%) 대비 0.09%p 상승했다. 가계대출 규제와 기준금리 인상의 여파로 대출금리는 가파르게 오르고 있는 반면, 예금금리는 1%대를 벗어나지 못한 채 정체됐기 때문이다.

물론 예금금리가 전혀 오르지 않은 것은 아니다. 한국은행에 따르면, 국내은행의 정기예금(신규취급액, 1년) 평균 금리는 9월 기준 1.31%로 전년 동기(1%)에 비해 0.31%p 상승했다. 하지만 같은 기간 주택담보대출(2.44%→3.01%)이나 일반신용대출(2.89%→4.15%)의 금리 상승폭과 비교하면 부족한 수준이다. 일부 은행의 주택담보대출 변동금리는 이미 5%대 진입을 코앞에 두고 있는 반면, 정기예금의 경우 기본금리가 1% 이상인 상품을 찾기도 어려운 실정이다.

이 때문에 대출금리는 올리면서 예금금리에는 인색한 은행에 대한 불만의 목소리도 높아지는 모양새다. 실제 지난 5일 청와대 국민청원 게시판에는 은행의 가산금리 폭리를 막아달라는 청원이 올라오기도 했다. 청원인은 “금융위가 은행 수익을 높여주려고 가계대출을 관리하는 것이냐”며 “(기준금리가 오르면) 예금금리도 그만큼 높아져야 하는데 대출금리만 높였다. 지금 예대마진이 엄청나다”고 지적했다.

문제는 은행으로서도 예대금리차를 좁히기 어렵다는 것이다. 금융당국의 가계대출 규제가 계속되는 상황에서 대출금리를 인하할 수도 없을뿐더러, 대출총량 규제가 적용된 상황인 만큼 예금금리를 인상하며 예금을 유치할 이유도 사라졌기 때문이다.

실제 국내 4대 은행의 예대율(대출잔액 대비 예금잔액 비율)은 대부분 100% 이하인 상황이다. 지난 9월말 기준 KB국민은행만 100.1%로 100%를 넘겼을 뿐 신한은행(98.8%)·하나은행(98.6%)·우리은행(98.4%)은 모두 100% 이하를 기록했다. 대출잔액보다 예금잔액이 많은 상황에서 은행들이 굳이 경쟁적으로 예금금리를 인상해가며 재원을 마련할 이유는 없다. 설령 예금을 유치한다고 해도 대출총량 규제로 추가 대출이 불가능한 상황이다.

일부 금융소비자들은 금융당국이 나서서 예대금리차 문제를 해소해야 한다고 목소리를 내고 있지만, 금융당국은 시장 개입은 어렵다는 입장이다. 고승범 금융위원장은 지난 16일 국회 정무위원회에서 대출금리 상승 속도를 조절해야 한다는 윤창현 국민의힘 의원의 질의에 “은행의 예대마진이 과도하다는 지적도 있었다”면서도 “정부가 직접 개입하긴 어렵지만 계속 모니터링하겠다”고 답했다.

고 위원장은 이어 “정부는 과도한 부채 증가로 가계부채 증가를 관리하고 있다”며 “금융 불균형 문제를 해소하기 위해서는 지금 같은 정책이 불가피하다”고 덧붙였다.